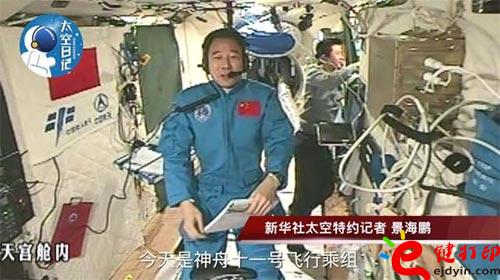

10月17號,中國發射了神州十一號飛船,與天宮二號空間實驗室自動對接形成組合體。兩位宇航員景海鵬和陳冬在空間站進行一系列的實驗。在11月11日,神舟十一號飛行乘組進入組合體第二十四天。新華社太空特約記者、航天員景海鵬(右)在天宮二號介紹太空中的植物栽培情況。這是航天員在天宮艙內查看白色裝置內栽培的植物。新華社發(中國航天員中心提供)

景海鵬說,我們就像是太空的“農民”,每天至少都要花10分鐘的時間來照料生菜。他還提到,在天上播種的方式和地面不同,地面一般是先播種后澆水,但在天上是先澆水后播種。

中國人首次

在太空當“菜農”

“聽說有很多網友關心我們在天宮種植的生菜,今天我就和大家講一講。”景海鵬說。

今天(11月11日)做的是一些常規照料工作,主要是檢測栽培基質的含水率、養分含量,燈光照射以及用注射器往基質推入空氣。我們有一個儀器檢測含水率,如果顯示指數低,就說明需要給生菜澆水了。注入空氣是為了讓生菜的根部呼吸到新鮮空氣,有利于植物的成長。我們就像是太空的“農民”,每天至少都要花10分鐘的時間來照料生菜。

專家解說:

航天員中心環控生保研究室副研究員王隆基:選擇栽培生菜有以下原因:一是生菜的生長周期是一個月,這一次在軌時間恰好是30天;二是生菜在地面上的種植技術比較成熟;三是生菜可食用,在后續的在軌實驗中可以作為食材;四是生菜是老百姓比較常見的植物,有利于進行科普宣傳。

栽培裝置

部分采用3D打印

植物栽培是在我們進入組合體的第二天開始的,首先我們需要安裝栽培裝置,就像是搭積木一樣,把裝置的各個部件組裝成一個白色箱體。

專家解說:

王隆基:白色裝置的固件是3D打印的,都是尼龍性材料,比較輕便,白色和綠色形成了一個鮮明的對比,視覺效果也很好。它上面有兩個器件,一個用來測量土壤中的水分和養分參數,另一個用來在植物生長后期在封閉情況下測量植物光合作用。

播種完鋪保鮮膜

防水分流失

景海鵬介紹,在天上播種的方式和地面不同,地面一般是先播種后澆水,但由于我們帶入太空的白色單元格是硬質材料,只有吸水軟化后,種子才能放進去,所以我們是先澆水后播種。播種完后,我們會在裝置里鋪上一層保鮮膜,就和種莊稼的地膜一樣。它的作用是保護植物,防止水分流失。

在進入組合體的第五天早上,我們發現種子發芽了。當時我和陳冬兄弟都非常高興,第一時間把這個好消息告訴了地面工作人員。我們拍了很多照片,還跟生菜芽合影留念了。

種子發芽后,我們就會拿掉地膜,把安裝在白色裝置頂端的燈打開,給生菜提供光照。燈光是由紅、藍、綠三種顏色組合而成的,主要偏紅色。

專家解說:

王隆基:生菜對紅光吸收效率非常高,在紅光照射下生長得很好;采用綠光是因為它照射到生菜葉上,視覺效果非常好;藍光則是對植物形態舒展具有較強作用。

天上種植生菜

也是向上生長

我們第一次給生菜間苗和補水是播種后第六天。過了3天后,我們開始了第二次間苗和澆水,這時每個單元格就只有一棵菜苗了。澆水其實不是每天都需要做的,專家為我們設定了5次澆水,每次澆水使用的是注射器,將水注入生菜根部。

除了播種、間苗、澆水,我們還需要每天對生菜進行觀察、拍照,檢查基質的含水率、養分含量等。

現在生菜已經長得很好了。我們種植的生菜和地面是一樣的,也是向上生長的,而且長得好像比地面更高一些。

專家解說:

王隆基:雖然太空是失重環境,但是因為植物有趨光性,所以它依然是朝上長;同時植物還具有趨水、趨肥性,它的根部就會朝著富有水分和養分的基質生長。

太空栽培的蔬菜

暫時不食用

下周二,是我們在軌種植蔬菜的最后一天,到時候我們會進行植物采樣,把生菜的葉子和根莖剪掉,放到低溫儲蓄裝置中,再把它們帶回。有網友問,種出來的生菜能吃嗎?

這次我們種的蔬菜是用來做實驗的,暫時不食用。我相信經過研究,以后我們在太空種的各種蔬菜,肯定是可以吃的。我也期待著在太空吃上自己種出來的蔬菜。

專家解說:

王隆基:這次是我國首次在太空人工栽培蔬菜,暫時不讓航天員食用。我們要把植物采樣帶回來,進行生物安全性檢測,比如檢測植物表面的微生物是否超標。只有檢測合格后,我們才會在下次實驗中考慮讓航天員食用栽培的蔬菜。

神州11號飛船,天宮二號,太空3D打印,3D打印技術,人工栽培蔬菜

本文內容源于網絡

我們的官方微信:CKLM88

e鍵打印如何提供高效率3D打印服務?

1.精準定位,面向B端(含個人)用戶,滿足海量用戶碎片化3D打印需求;

2.用戶至上,數量不限,一件產品也可為用戶打印生產;

3.行業創新,打印流程完全實現自動化操作,系統1分鐘報價出單;

4.整合資源,優中選優,整合全國線下300+臺工業級3D打印機(設備資產超3億人民幣),為用戶提供最實惠、高精度、最齊全的3D打印服務;

5.精簡流程,打印產品最快24小時內送抵至用戶手中;

中小企業的的絕對佳合作伙伴,個人愛好者發燒友的高性價比平臺.3D打印成功案例展示,央視報導